尼崎「鹿児島屋」アマガサキラプソディー

「尼崎や!!久方ぶりの尼崎や!!」

尼崎駅に降りた途端、声が大きくなるイカ。

……どうもこの街に〔気負い〕しない為ようにと、虚勢を張っているようにも見えなくはないが……初めてこの地へ訪れる私も、なんとなくだがこの街の性格を知らないわけでもなかった。

とはいっても、少し街を歩けば酒場ナビが好きそうな酒場はいくつもあった。

そう、それはまるで宝の山のように。

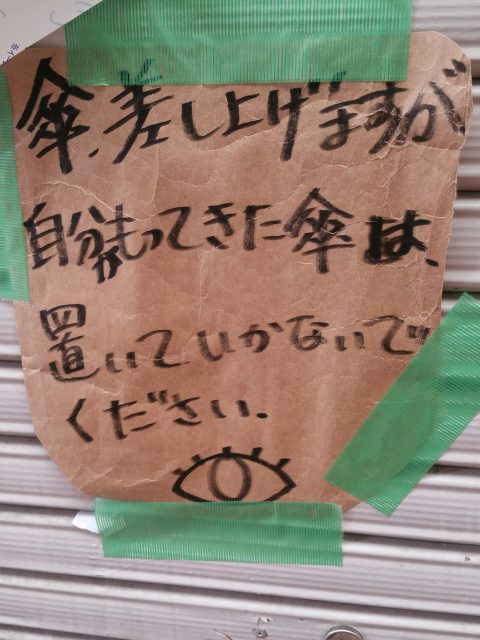

そんな宝の山を〔物色〕していると、甘いホルモンの香りが鼻腔をくすぐった。その香りを辿ると、〔相撲体〕のどすこい文字で『ホルモン焼き』と書かれたビニール暖簾が見えてきた。

『鹿児島屋』

近畿地方ド真ん中だが〔鹿児島〕という不思議。また、香りの正体は店先の豪壮なホルモン鉄板からであった。

すでに店の中からは、大きい声の関西弁が聞こえてくる。

「おおきに!!ありがとー!!おおきにー!!」

私たちと入れ違えで一人の客が店から出てきたのだが、その客に『女将』がおよそ1,500Hzほどの大声量で何度も見送っていた。店内には客数名と、その客らとテーブルを囲い、一緒に『若女将』も食事をしていた。

その佇まいたるや〔ただの家〕である。

(……プロフェッショナルなところに来てしまったのかもしれない)

そんな気持ちが、アイコンタクトでイカと通じ合ったのだと思う。私たちは、忍びに空いている端のテーブルへと座った。

「なんします~?(モグモグ)」

若女将が食事を中断して、私たちに注文を訊ねてきた。

「あ、あの、酎ハイとホルモン焼き一人前ください……!」

「はーい、ちょ待ってな~」

そう言って若女将は奥へ酎ハイを作りに行った。

「ありがとー!!おおきにー!!」

店先では、女将が先ほどの客をまだ見送っている。

私たちの隣席には、男性の先輩客二人が向き合って座っており、こちらも饒舌をふるっている。

「自分、痩せたんちゃうかー?」

「せやねん、コレ見てくれるか~?」

そう言ってひとりが立ち上がり、ズボンの腹回りをヘソからグイっと外側へ引っ張って、その弛み具合を披露した。それは赤ん坊がスッポリと入るくらいの隙間で、〔弛んだ〕というレベルではなく、もはや〔ズボンを穿く〕という概念の代物ではない。

「はい酎ハイね~」

そんな隣席のやりとりを見ていると、若女将が酎ハイを持ってきながら、

「その腹、切腹でもしたん?悪いことしすぎやで~」

と、ズボンを引っ張ったままの隣客に言い放ち、一瞬で店の客の笑いをかっさらった。

私たちもその女将の能弁ぶりに、〔酒ゴング〕の拍手を送ったのだ。

「ホルモン出来たでっ!!」

うわっ!!

私のうしろ肩から、女将がホルモン焼きをニュッと出してきた。1,500Hzの大声量も相まって、この時は本当に驚いた。

「あ、ありがとうございます……」

「えーと、竹串、竹串と……あら?竹串どこいったんやろか」

ここではホルモン焼きを割り箸ではなく『竹串』を使って食べるスタイルなのだが、その竹串入れが見つからないようだ。

「あ、こんなとこにおったわ!コレ使い~」

「あ、はい、どうも……」

「兄ちゃんらに竹串さんが恥ずかしがってたみたいやな~!アッハッハ」

若女将に続き、さすがの『上方センス』である。単に竹串を探して見つけるだけにも、必ず〔言葉遊び〕を怠らない。

『ホルモン焼き(320円)』

西成の『マルフク』と同じ箱型のプラスチックの容器に入れられ、ネギなどの薬味はなく極シンプルな食べ構え。それを女将の言う〔恥ずかしがり屋〕の竹串二本を器用に使って食べる。

んまいっ!!

やわらか~く処理されたモツ肉を、甘辛く味付けして香ばしく焼く──やはりこのホルモン焼きというのは、関西料理文化の宝であることは間違いない。

そして、〔料理は目で食べる〕とも言うように、店先にある大きな鉄板で焼かれているところを、店の中からも拝めるという環境がさらにウマさを倍増させるのだ。

「ほな、仕事行ってくんで」

隣客のひとりがこれから仕事に行くと言い立ち上がった。(……仕事に行く前に酒を飲んでたのか)と思ったものの、新橋のサラリーマンや、イカも仕事の合間に酒を飲んでいるじゃないか。

「頑張ってやー!!」

「おー」

もうひとりの隣客が、仕事に行く客に酔っ払いながらもエールを送った。

「頑張ってやー!!」

「はいよー」

「頑張ってやー!!」

「……」

「頑張っ…」

「何回いうねんっ!!」

しつこいエールに、思わずツッコミを入れたのは、元お笑い芸人のイカであった。しかし、これに間髪入れず、

「三回やっ!!」

と、隣客も応える。

ここの女将らに然り、こんなもん、東北出身の私からしたらテレビで観ている〔漫才〕でしかない。まあ、こんなのをきっかけに相手との距離がなくなるのも関西酒場の魅力だと思うのだが。

「なんや兄ちゃん、どこから来たんや?」

「東京やけど、実家が西宮やねん」

「西宮?ほなあの店知ってるか?」

イカと隣客が漫才……いや、地元トークを始めると、必然的に女将らや他の客が会話に入ってくる。ここ『尼崎』とイカの出身地の『西宮』は隣同士の街なので、こうなれば私が入る余地などない。この酒場全体をひっくり返した〔鹿児島屋漫才劇場〕を酎ハイとホルモン焼きで鑑賞するしかないのだ。

「最近、めっちゃアタマ痛いねんけど」

「酒飲まへんからアタマ痛なんねや!!」

「立花の釜谷って店な、宝くじ当たったらしいで!」

「うせやん!?なんぼなんぼ!?」

「おっちゃんの帽子に付いてるライトて何に使うん?」

「仕事で使うんや」

「ちゃうで、ほんまは夜中に女の布団に潜り込むん時使うんやで!!」

「なんでやねん!仕事やっちゅーねん!!」

「アッハッハッ!!」

みんな……よく喋る喋るなあ。

私の後ろでは、洗濯機がガタゴトガタゴト鳴っているが、

まさか、お前も一緒に喋ってるんじゃないだろうな。

まあ、居心地のよい空間ではあるのには間違いない。若女将だって、実は個人的にかなりタイプの顔だ。

夢枕で〔酒場の神様〕も仰っていたが、〝酒場で身分はない〟と説かれるように、老若男女、地位も遍歴も性癖もまったく関係ないのは、まさにこういう酒場のことだ。

正直、来るまではこの『尼崎』という街のイメージに若干の憂惧もあったが、街の社交場でもある酒場に入ったらやはりそんなことはなく、なんならこんな街が自宅の近くにあったら通うに違いない。

ここ『鹿児島屋』にしても、はじめは突然、〔人の家〕に放り投げられたような感覚だったものの、女将たちは私たちのような新参者もやさしく迎え入れ……

「ほなー、アタシ先に帰んで」

「おおきに~、あっ!おかあちゃん、店先の植木に生えてるネギ持ってき~」

およそ70代であろう腰を曲げた女性客が帰る際、若女将が店先の植木で育てている『ネギ』をお土産に持っていきなと言った。

そうそう、

常連客にもやさしく……

「ありがとうな~、ほな少し頂いてくわ~」

「あ!おかあちゃん、ネギの横にある『スイセン』と間違って持ってったら──」

うんうん、

間違って持ってったら──?

「死ぬで!!」

わ──っ!?

今〝死ぬで〟って!?

70代のおばあちゃんに〝死ぬ〟って言った!?

たしかに『スイセン』は有毒で、誤って食べて食中毒になったという話を聞いたことはあるが……いくらなんでも『ネギ』と間違えることなんて……

私たちはその〝死ぬかもしれない〟というお土産が気になり、おばあちゃんと一緒に店先の植木を見に行くと……

左がスイセン……いや、左がネギ……いや、う~ん……

あれ、

おばあちゃん……コレ、

死ぬで!!

鹿児島屋(かごしまや)

| 住所: | 兵庫県尼崎市玄番北之町21 |

|---|---|

| TEL: | 06-6412-2036 |

| 営業時間: | 10:00~19:00 |

| 定休日: | 無休 |